医学部 研究室案内

Faculty of Medicine

Faculty of Medicine

髙橋 伸一郎 教授

❶ 白血病治療と検査指標開発および業務改善に関する研究

❷ リポ蛋白代謝に関する研究

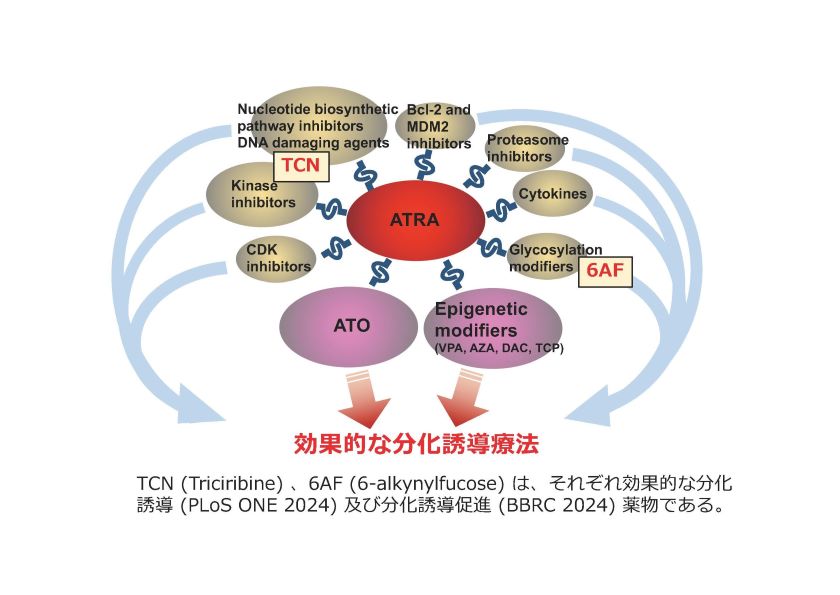

当教室では、検査指標の解析や、検査業務改善と質向上に関する研究を行っています。具体的には、コロナワクチン投与後の抗体価と副反応の解析(J Lab Med, 46(2): 107–114, 2022, J Lab Med, 46(2): 147–149, 2022, J Lab Med, 46(2): 151–153, 2022, J Lab Med, 46(3),171-177, 2022, J Lab Med, 47(1), 41-45, 2023, J Lab Med, 47(5), 199-209, 2023)や、冠攣縮性狭心症における血清脂質バイオマーカーの同定、国際規格ISO 15189導入後の医療安全に対する効果 (Lab Med Int 3(1): 8-14, 2024)を報告してきました。基礎研究としては、急性骨髄性白血病の新たな治療法に関する研究を行なっています。特に副作用が比較的穏やかな分化誘導療法に着目しています。抗がん剤を含め様々な薬物が、分化が停止した造血細胞である白血病細胞の分化を誘導することが示されていますが、我々はTCN (Triciribine) 、6AF (6-alkynylfucose)が、それぞれ効果的な分化誘導 (PLoS ONE, 19(5):e0303428, 2024, PLoS ONE, 19(12):e0312406, 2024) 及び分化誘導促進 (BBRC 710: 149541, 2024) 薬物であることを見出しました(図)。今後も臨床と基礎が交わる教室という特性を活かし、白血病治療と検査指標の開発を進めるとともに、より良い臨床検査を目指した取り組みを行なっていきます。

3年次後期 / 必修 / 1単位

臨床検査の方法、適応と解釈を学ぶ。

臨床検査は、客観的データに基づいた病態の解析や、診断および治療方針の決定、予後の判定に重要な役割を果たしています。また、常に最新の医学進歩が導入され、現在の医学教育において重要性を増しつつあります。基礎から臨床各科目にわたり、非常に幅広くさまざまな科目と関わりがあるのも特徴です。他科目の復習や予習としても活用できるので、しっかりと学習してください。

教科書の項目順に進めていきますので、事前に予習が可能です。講義実施前に科目フォルダへ掲載するプリントにあらかじめ目を通し、十分な予習をしてください。また、まとめの問題等を適宜配布する予定ですので、それを活用しながら復習してください。

4年次前期 / 選択必修 / 1単位

4年次前期 / 必修 / 2単位