TMPU ACTIVITIES 9

中級バイオ技術者認定試験合格!

幅広い業界から注目される資格で未来を拓く

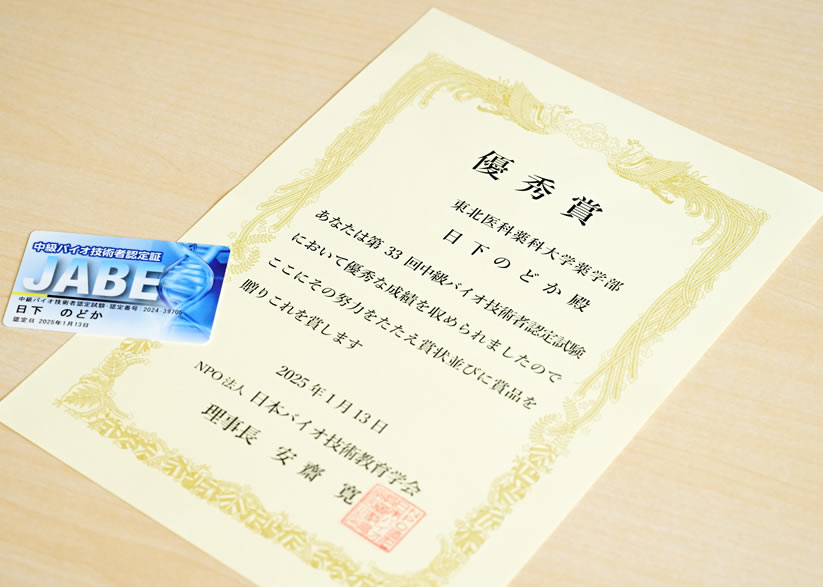

生物学の知識を活かし、医薬品・化粧品・食品・燃料・農業など様々な分野における研究・開発に携わるバイオ技術者。近年、再生医療やバイオ医薬品、バイオ燃料の発展に伴い、民間資格であるバイオ技術者認定試験への注目が高まっています。東北医科薬科大学では早くからその将来性に着目。分子認識学教室・菅原栄紀准教授の指導の下、毎年多くの学生が試験に挑み合格してきました。2024年度には中級バイオ技術者認定試験に薬学科3年生7名、生命薬科学科4年生1名、生命薬科学科2年生19名が挑戦し、25名が合格(合格率92.6%)。上級バイオ技術者認定試験には医学科4年生1名、医学科2年生1名、薬学科3年生4名、生命薬科学科4年生2名、生命薬科学科3年生7名が挑み、10名が合格しました(合格率66.7%)。いずれも本学の合格率は全国平均を大きく上回る結果です。今回は、中級バイオ技術者認定試験で本学初の成績優秀者として表彰された日下のどかさん(生命薬科学科2年)と菅原栄紀准教授にお話を伺います。

薬学部

菅原 栄紀 准教授 SUGAWARA Shigeki

東北医科薬科大学

薬学部分子認識学教室

准教授

薬学部

日下 のどかさん KUSAKA Nodoka

東北医科薬科大学

薬学部生命薬科学科

2年生

菅原バイオ技術者の資格は民間資格であり、薬剤師のような国家資格と比べると資格自体の社会的認知度は高くありません。しかし、バイオ技術者の資格は医薬品や食品、バイオ燃料開発など様々な分野に活かされるため、製薬会社やバイオテクノロジーを扱う企業への就職、大学や研究機関で働く際には有利に働く資格だと思います。実際、在学中に資格取得した学生が就職活動の面接の中で興味を持たれることも多く、社員教育の一環でこの資格を取得させている企業もあるそうです。本学では1年生のキャリア開発講座でこの資格について紹介していますが、日下さんはなぜバイオ技術者の資格を取得しようと思ったのですか?

日下1年生のキャリア開発講座や、2年生前期の菅原先生の授業で資格のことを知り興味を持ちました。「大学院に進む時や就職活動に何かしら有利になるかもしれない」「取れる資格は取っておこう」と思い受験を決めました。

菅原バイオ技術者認定試験には初級・中級・上級があります。中級までは指導者の下で研究や開発を行わなければなりませんが、上級は指導的立場に立てる資格です。上級を受験するためには中級を取得するか、バイオ技術等に関する課程を3年修了しないといけないため、今回日下さんは中級を受験したと思います。試験の手応えはいかがでしたか?

日下私は過去問集を繰り返し解いて勉強しましたが、今回実際に出題された内容は過去問とは少し違った気がします。合格の自信はありましたが、まさか成績優秀者に入るとは思っていなかったので驚きました。

菅原今年は少し難しかったのではないでしょうか。出題傾向としては、画像が出てきて「これは何ですか?」「これは英語で何と言いますか?」とビジュアルを言語化する問題が多かったように思います。また、バイオテクノロジーに関する最新のニュースから出題されるなど、常にアンテナを張ってリサーチしていないと解けない問題もありました。そういう意味で難易度は高かったと思います。そんな中、日下さんは成績優秀者にも選ばれましたが、どのような勉強の仕方をされましたか?

日下勉強し始めたのは資格試験の1カ月ほど前からです。大学の実習期間と重なり勉強時間を確保するのが難しかったため、通学中のバスや地下鉄でひたすら過去問を解き時間を有効活用しました。また、菅原先生が授業で「過去問集の最初に掲載されているキーワードをしっかり押さえるように」とおっしゃっていたので、それらの意味や内容を徹底的に調べて、自分のものにするよう努めました。

菅原確かに私はいつも「キーワードをしっかり理解できれば合格するよ」とは言いますが、膨大な量なのでそれをすべて理解するのはなかなか難しいですよね。みなさん自分なりの勉強方法を考えてよくやっているな、と感心しています。本学はバイオ技術者認定試験の内容を網羅できるカリキュラムを組んでいるので、授業をしっかりと受けていればある程度理解できるはずです。ただし試験には3年生で学ぶ内容が少し入っているので、2年生で受験すると先取りで学ぶことになります。でもここで勉強しておけば3年生の授業で役立ちますね。

日下そうですね。実際、資格試験のために勉強したことが後期の期末試験に出題されたり、実験で使う器具の仕組みを理解するのに役立ったりしました。

菅原私がバイオ技術者の資格を学生に紹介し始めて今年で5年目。最初は片手で数えられるほどだった本学の受験者数も徐々に増えつつあります。日下さんが所属している生命科学科でも多くの学生が受験していますよね。

日下はい、今回友達も一緒に受験したので問題を出し合って勉強することもありました。自分の頭の中に知識を入れる時は一人で勉強した方が効率よく進められますが、勉強した内容を覚えているか確認するには友達と問題を出し合うのが一番ですね。

菅原バイオ技術者の資格は、今はまだ社会的認知度がそこまで高くはありませんが、医薬品をはじめ、バイオテクノロジーを使った新技術や商品がどんどん世の中に広まっていく中で、今後さらに求められる資格になると思います。ただしこれは私がPRするよりも、日下さんのように資格を取得した方が履歴書などでアピールし、社会の中で資格を活用していくことで自然と認知度が広まっていくことを期待しています。日下さんはこの資格をどのように活かしていいきたいですか?

日下まずは指導的立場に立てる上級の取得を目指したいです。私は高校で物理を選択していたため、大学で初めて本格的に生物を学びました。そのためこれまでは理解するというより、丸暗記でテストを乗り切ってきました。でも、今回バイオ技術者認定試験に向けて生物をしっかり勉強したことでより深く理解したいという思いが強まりました。将来的には薬の研究・開発に携わりたいと考えているため、上級を取得し、ゆくゆくは自ら先頭に立ち、副作用の少ない薬を開発したいです。

菅原バイオ技術者認定試験には高校の生物の内容も入っているので、物理選択だと大変でしたね。では最後に、この資格を目指している学生にアドバイスをお願いします。

日下バイオ技術者認定試験は、大学の実習や後期の期末試験が重なる忙しい時期に実施されます。そのため、少し前から余裕を持って勉強したり、隙間時間を活用して勉強したりするのがおすすめです。また私にとっては、この資格取得が生物の内容を理解するいい機会にもなりました。私と同じように高校で物理を選択していた方も、諦めずにぜひチャレンジしてみてください。