tmPR(学生広報スタッフ)による教員インタビュー

interview

interview

1

1

薬学部長

私が薬学部に入ることを決めたのは大学時代でした。私が入学した大学では入学後すぐに学部を決めるのではなく、2年生まで教養の科目を行いその後選考によって自分の進みたい学部に進むというシステムになっていました。入学した当初、私は薬学部に進もうとは考えていませんでした。しかし、大学に入学したのちに化学、特に有機化学に興味を持つようになり、生命系の学部にはもともと入りたいと考えていたこともあったことから有機化学を使うことができることに加えて、生命にかかわることができる学部として薬学部に進むことを選びました。

薬学部に入った当初は、漠然と薬剤師の国家資格を取って薬剤師になることを考えていました。しかし、薬学部の先輩から「この大学は薬剤師になるよりも研究者になる方が多い」と言われました。その先輩の言葉が私の人生のターニングポイントとなり、薬剤師ではなく研究者としての道を歩み始めるきっかけとなりました。その後、様々な経験を積み重ね今は東北医科薬科大学の中で研究を続けています。

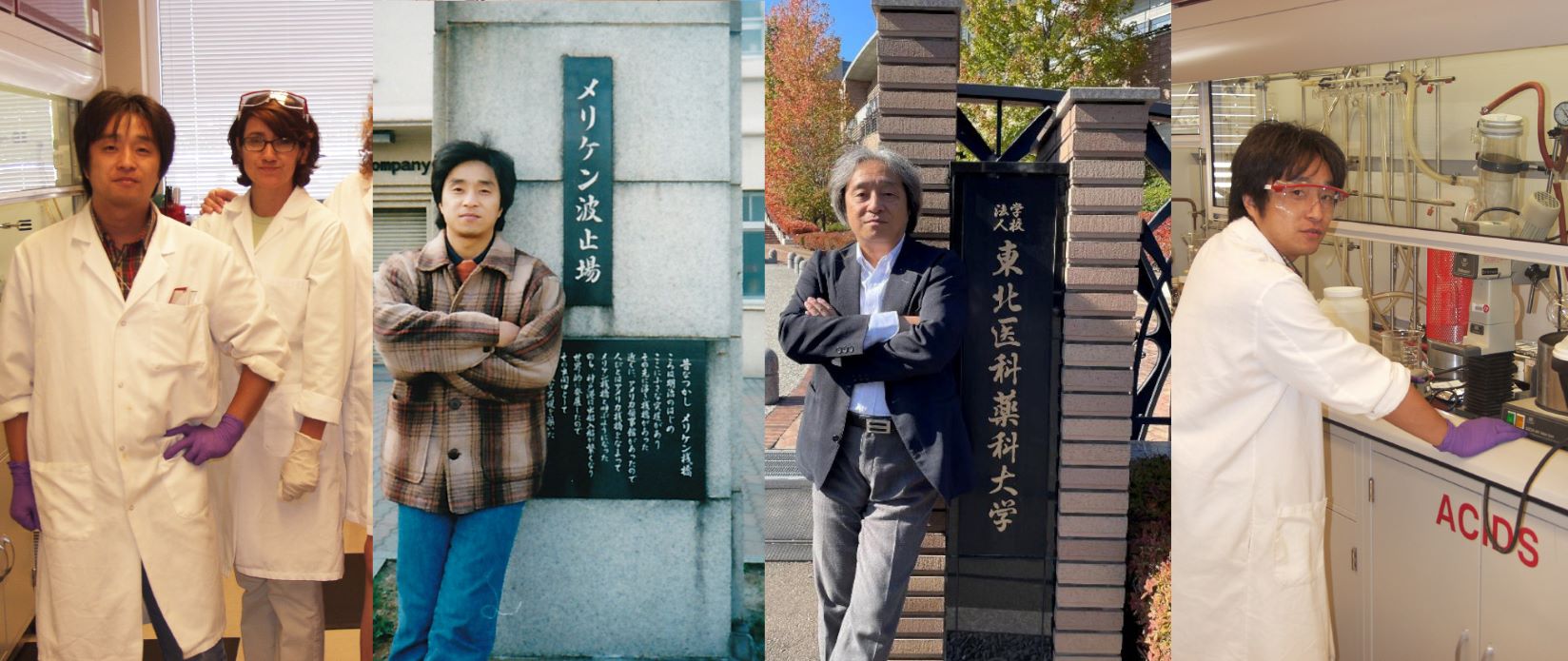

阪神淡路大震災前にメリケン波止場で撮影されたお写真

大学生時代は、運動系のサークルに入って運動したり、クラスの教務委員をやったりと様々な活動に取り組み、普通の大学生活を満喫していました。その中でも一番の思い出は薬学部の学生が自主的に行っていた自治会が毎年発刊していた会誌の編集長をしたときの経験です。

自治会が発行していた会誌の編集長をすることになった際に、会誌の編集をそれまで行っていた先輩方が会誌の内容の中に社会薬学を組み込んでいて、これからも社会薬学について会誌に書き続けてほしいということを言われました。そのため社会薬学をメインに私の代で積極的に会誌の中で触れるようになりました。例えば、社会薬学に関連して薬学部の授業で学んだ内容が実践でより活きる知識となるために、授業の中でもっと臨床系の話を触れるべきではないかと考え、薬害についての話を授業で触れるべきであるということを会誌の中で記しました。加えて、薬学がどのように社会との関係性を持っているのかについて会誌で触れるべきだと考え、特集記事を作成しました。編集委員会のメンバーに協力を仰ぎ情報を仕入れました。時には社会薬学の講義をしている他大学の先生の話を聞くために他県へ行ったこともありました。そうして完成させた会誌ではありましたが、実はその会誌で触れたことが薬学教育の中でほとんどすべてが現実になっているのです。現在では薬害についての授業があることは当たり前ですが、私が大学生の時にはそういった授業はほとんど行われていませんでした。むしろその当時は、薬害について授業で触れるべきだ、社会薬学についてもっと学ぶべきだということを言ったとしても軽視されるだけでした。ただ、約40年前に特集記事で言っていたことが現行の薬学部の授業で実現しているのは、当時を振り返ってみたときに面白いことをしていたなと感じています。そして、社会薬学について会誌をまとめる中で薬害から多くのことを学ばなければいけないということを強く意識しました。

東北医科薬科大学のアピールポイントはなんといっても歴史が長いことです。東北医科薬科大学のもとになっている東北薬学専門学校が1939年に設置されて以来、現在に至るまで80年以上の歴史を持っています。これまで多くの卒業生を薬剤師として送り出してきました。当初、東北薬学専門学校が設置された際には、薬学部のある学校は北海道・東北 地方にはここしかありませんでした。そのことからも本大学の薬学部を卒業した学生は東北地方に限らず北海道でも活躍をしてきました。そして北海道・東北地方だけにとどまらず、日本全国の医療現場で多くの卒業生が活躍しています。

そして現在の東北医科薬科大学には薬学部薬学科に加えて薬学部生命薬科学科、医学部医学科と2学部3学科が設置されています。薬学部薬学科では薬剤師の養成、薬学部生命薬科学科では製薬企業等で医療を支える人材の育成を行っています。この二つの学科を卒業した学生には薬学部で学んだノウハウを用いて薬学の視点から医療を支えてもらいたいと考えています。そして、2016年に新設された医学部医学科では医師の養成を目的に学生の育成を行っています。2024年から始まった新カリキュラムでは、多職種連携授業の一環として医学部生と薬学部生が協力して問題提起及びその解決方法について議論を行えるような授業を導入し、大学生の時期からほかの職種との協力の重要性を学ぶことができる機会を設けています。こうした医学部と薬学部の連携授業は、今の東北医科薬科大学の大きな特徴の一つになっていると私は考えています。さらに東北医科薬科大学の薬学部は先に述べたように長い歴史を持っていることからも、医学部の授業の中に薬学的な考えを教育の中に組み込むということも行っています。

インタビュー中の吉村先生

本校の学生の皆さんに伝えたいことが2つあります。

一つは、勉強することはもちろんではありますが、「何のために大学に入ったのか」ということをしっかりと学生の皆さんに認識してほしいということを伝えたいです。学生さんがやりたいことはたくさんあると思うのですが、第一に、学生さんにはやるべきこと、すなわち勉強にしっかりと取り組んでほしいと私は思っています。そして勉強をしっかりと行ったうえで、その空いた時間を自分のやりたいことに使ってほしいと私は思っています。

私が薬学部の教員であるため薬学部の話にはなってしまいますが、薬学部に進学すると多くの生徒が薬剤師として医療現場で働くことを想像しがちです。しかし、薬学部を卒業した後の進路は薬剤師のみに限られたものではありません。進路の一つには医薬品の開発・製造をすることが考えられます。日本の創薬力が低下していることからも、私は薬学部を卒業した学生の皆さんに薬剤師として医療現場で働くことがすべてではなく、治験を行う人材として働くという将来像があることも学生の皆さんの頭に入れておいてほしいということを考えています。薬剤師、創薬以外にも多くの分野で学生の皆さんに活躍してほしいと願っています。しかし、そのためには幅広い勉強をする必要があります。それは国家試験のための勉強にとどまらず、卒業論文作成時に問われる自らで問題提起し解決方法を探究するという能力が必要になってきます。国家試験に出る・出ないで勉強内容の価値を判断することは自分の可能性を狭めることにつながってしまいます。薬学部では多くの分野、進路に触れる機会がたくさんあります。その分将来の可能性もたくさんあります。そのことを学生の皆さんに理解してほしいと考えています。

留学先の研究室における実験の様子をとらえたお写真

二つ目として、将来の選択肢を増やすという観点から学生のうちからさまざまなことにチャレンジすることが重要になってくると私は考えています。私自身、大学生の時代を薬剤師の国家試験がゴールではなく研究をして成果を出すことが目標とする自由な環境で学生生活を送ったため、勉強は国試のためだけでなく国試を乗り超えたその先に向けた勉強でもありました。ですから東北医科薬科大学の学生さんにも国試だけに目をとられるのではなく、もっと多くのことに目を向けてほしいと考えています。東北医科薬科大学の卒業生には様々な道で活躍している方が多くいます。薬剤師にはならず、漫画家や児童絵本作家、お菓子屋など薬剤師にとどまらず様々な道で活躍し ている生徒が多くいます。可能性を薬剤師に狭めることなく、柔軟な思考をもって多くのことに目を向け、様々なことに挑戦していってほしいというように私は考えています。

インタビュアー:tmPR 香川 陽彦

他の教員の記事も随時更新していくので、アーカイブからぜひご覧ください。